|

昭和の年代に建てられたマンションの専有部には、給水管として主に鋼管(直管及び継手内面が樹脂で被覆されたものとそうでないものがある)が使用されています。新築後25~30年前後、早いところでは20年程度が経過すると、このような給水管に、管材の肉厚減少、継手部やバルブ接続部での錆コブ発生などの劣化現象が生じ、漏水や赤水といった被害をもたらす場合があります。

各戸水道メーター以降の給水管は、基本的には(上階専有部の給水管が下階専有部の天井内に配管されている場合に、マンション毎に定める管理規約によっては共用管扱いになるなど例外はある)専有部分となりますので、漏水が起きてしまった際の修繕工事や、被害を未然に防止する為の更新工事は、区分所有者の全額負担により実施することになります。

しかしいくつかのマンションで、こうした修繕・更新・リフォーム工事に関して、下記のような問題が発生しております。

[1]いつ給水管の修繕が必要になるか分からない、あるいは普段何気なく使用していて心配もしていなかった、などの理由で、区分所有者が、修繕工事に関する急な出費を強いられる。

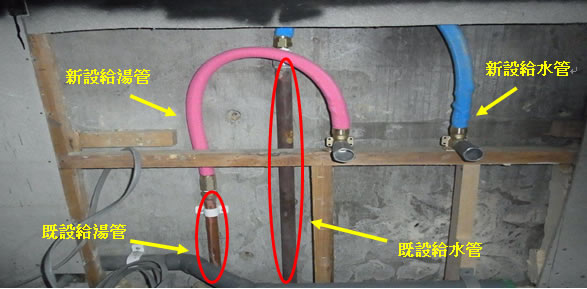

[2]「水回りのリフォームをした際、給水管・給湯管も全面的に更新したので自分の部屋は問題ない」と区分所有者が思っていても、実際は(業者が施工しづらい等の理由で)既存配管に新設配管が継ぎ足されていた為、既存部分の危険性については未更新の部屋と何ら変わらない(下の写真参照)。

[3]国土交通省作成「マンション標準管理規約」第17条第1項には、「区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替えを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。」とあり、第2項では申請書に添付する書類として「設計図、仕様書及び工程表」を示しているが、これらの書類を管理組合が所有していても、記載マニュアル等が無いため、申請書の不備が多い。

[4]リフォーム完了住戸の床面・壁面・天井面のうち、器具との接続部等維持管理上重要な箇所の表面に点検口が設けられておらず、結局必要な時に開口・復旧工事を行うことになる。

[5]何を基準に施工業者を選定すれば良いか、見積金額は妥当なのかどうか、といった疑問が生じ、区分所有者が判断をつけかねる。

このような問題の一つの解決策として、「事後保全」から「予防保全」への意識の転換が挙げられます。管理組合の運営に目を向けてみますと、どちらかと言うと、複数階に跨る重大な漏水事故等が起こって初めて、修繕委員会を立ち上げたり、臨時総会を開いて区分所有者に対して十分な説明もないまま急いで大規模改修に取り掛かったりする、といった「事後保全」の動きを見せる管理組合が多く見受けられますが、これに対し「予防保全」は、長期修繕計画に基づき、事故を未然に防ぐべく適宜修繕工事・更新工事を実施する考え方です。ただし、長期修繕計画は建物の30年、40年、あるいは建替えまでを見越した計画ですので、現状や問題点の把握を診断業者により実施した上で、例えば見直し期間を5年と定めたなら、5年毎に見直しをする必要があります。物質的な劣化の他に、経済的劣化や社会的劣化が問題になる場合もあり、修繕積立金とのバランスを考えながら、修繕工事・更新工事をあるものは先送りにし、あるものは前倒しにして、マンションをその時点で最良の状態に保ちます。

しかし、区分所有者それぞれが専有部の給水設備について、管理組合と同じように「予防保全」に取り組もうとすると、大きな手間になると共に、どうしても仕様がばらつきます。家具や壁紙といった意匠的なものとは違い、給水設備に限ったことではありませんが設備全般は、個人の所有物でありながら共用の性質を多分に含んだ要素(被害が複数の区分所有者に及ぶ事象が多く発生しがち)ですので、可能な限り仕様や、修繕・更新の時期を揃えた方が、メリットがあります。そこで、本来は共用部分の改修に主眼を置いている長期修繕計画書に、予め専有部の設備改修に関する項目も記載する手法をご提案します。これにより、改修時の仕様共通化や、業者選定の一本化(対個人ではなく対管理組合ということで、効率的に業者説明会の開催や業者入札を実施出来る)を図ると共に、共用部改修工事と同じ感覚で専有部給水設備改修工事の修繕積立金を設定することにより、各区分所有者が資金計画に道筋をつけ易くなります。前述の各問題については、概ねこの手法で解決出来るものと思われます。

マンションにはそれぞれ建築、環境、管理組合、区分所有者等に様々な事情があり、それらが複雑に絡み合っておりますので、全てのマンションに対して有効な管理組合の運営方法、若しくは各専有部の保全方法は、事実上存在しないと言っても過言ではないと思われます。そんな中、試行錯誤を繰り返しながら、居住者の方々をはじめとするマンションに関わる数多くの業者の方々やマンション管理士の方々が意見を出し合い、より良い改修工事を目指す上で、今回のご提案がほんの少しでもお役に立てられたら、と考えております。

|