|

1.はじめに

マンションの設備改修事例として今回120戸の住民が24時間生活している中、全住戸の専有部と共用部の給水管、給湯管、雑排水管の更新及び給水システムの改修を含む総合的な修繕工事であり、さらに各住戸の専有物である深夜電力利用の貯湯式温水器に対し耐震補強を行なった事例を紹介します。

2.建物概要

| 名称 |

: |

某マンション |

| 所在地 |

: |

埼玉県 |

| 規模 |

: |

地上14階・塔屋2階(120戸+管理室・会議室他) |

| 竣工 |

: |

1974年 (竣工後33年経過) |

3.施工期間

4.設備概要(改修前)

4-1 給水設備

| |

給水方式 |

: |

高置水槽方式(低層階系統1~7階. 高層階系統8~14階) |

| |

受水槽 |

: |

躯体利用床下コンクリート水槽

有効水量140m3 引込み管口径100mm 屋内消火栓用水槽兼用 |

| |

揚水ポンプ |

: |

100φ×870L/min×60m×15KW×2台 (自動交互運転) |

| |

高置水槽 |

: |

FRP製パネル水槽 2m×4.5m×2.5mH

有効水量20m3 消火補給水槽兼用(塔屋2階屋内設置) |

| |

中間減圧水槽 |

: |

FRP製パネル水槽 2m×1.5m×1.0mH

有効水量2m3(10階屋内設置) |

4-2 排水設備

| |

排水方式 |

: |

汚水雑排水分流・伸頂通気方式 |

| |

配管材質 |

: |

配管用炭素鋼鋼管+ドレネジ継手(雑排水管) |

4-3 消火設備

| |

消火水槽 |

: |

躯体利用床下コンクリート水槽(飲用受水槽を兼用) |

| |

消火栓ポンプ |

: |

100φ×800L/min×103m×22KW |

| |

呼水槽 |

: |

鋼板製100L |

| |

消火管 |

: |

配管用炭素鋼管(ねじ接合)

連結送水管兼用立管100mm×1系統・立管65mm×2系統 |

5.工事概要(更新)

5-1 共用部給水設備工事

1) 屋外埋設給水管改修工事

既設引込み管150mm二次側から、口径を100mmから50mmに縮小した上で新規に量水器50mmを設置し、ポンプ室まで埋設配管した。

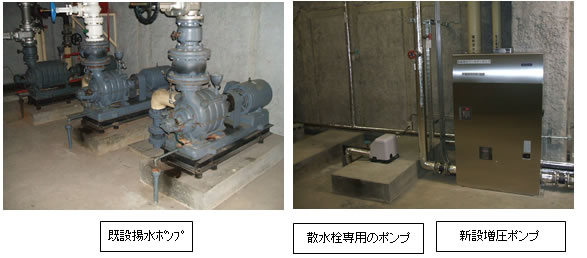

2) 水槽・ポンプ更新工事

既設受水槽を廃止、増圧給水ポンプ・高置水槽の更新を行い、現状の受水槽、高置水槽方式から増圧直結給水方式(高置水槽併設型)に切り替えた。

既設受水槽は、廃止後消火水槽専用とし、有効水量が余裕がある為、散水栓専用のポンプを設置し屋外水まき用とした。

機器類及び共用給水立管切替手順としては、高置水槽(屋上、中間)のドレン管より、仮設給水配管を行ない、PS内メーター廻りを既設配管から仮設配管に切替え後、PS内既設配管を撤去し、同ルートにて、新設配管工事を行った。

既設揚水ポンプの更新は、ポンプ室のスペースがあった為新設増圧ポンプの先行設置が出来たが、高置水槽の更新については、仮設の水槽を置くスペースも無く、断水期間も 取れない為、新設の増圧ポンプと、新設揚水配管を利用し仮設配管に上水を供給する事とした。この工法を取る事により、高置水槽の水が残っている間に切替る事ができ、切替による住戸内の断水を無くす事が出来た。

3) 住戸内共用部給水管更新工事

劣化した既設の塩ビライニング鋼管をステンレス鋼管に更新し、中間減圧水槽を撤去し各戸減圧弁方式に変更した。

既設配管は、低層階系統の配管が7階共用廊下天井で露出配管にて展開し各PSに入っていたが、建物の美観向上の観点から一部の住戸では、室内の玄関先にある、下駄箱を縮小しPSを作り配管を露出させないルートとした。

5-2 共用・専有部排水管設備改修工事

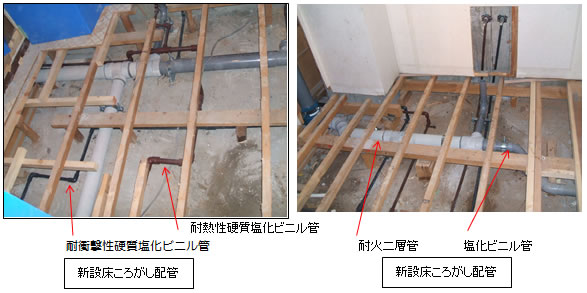

雑排水管(既設白ガス管)を耐火二層管に更新するとともに、排水用特殊継手(集合管)の採用により排水性能を向上させた。

室内(専有部)に雑排水立管がある為、壁を解体し1日で新設配管を行うと同時に、床ころがし配管も更新を行った。雑排水立管を更新するため下階より施工を行い配管更新している時は、上階の住民には排水制限を行なった。

排水制限は、札を利用し住民に理解していただいた。

5-3 専有部給水・給湯管更新工事

雑排水管の床ころがし配管を行なうと、同時に劣化した給水管:塩ビライニング鋼管を耐衝撃性硬質塩化ビニル管に、給湯管:配管用炭素鋼管を耐熱性硬質塩化ビニル管に取り替える。

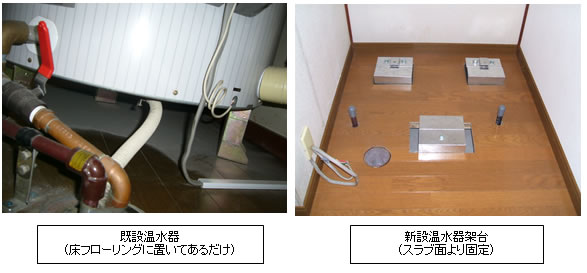

5-4 電気温水器耐震補強工事

既設の電気温水器を一時移設し、床内装材を解体しコンクリ-トスラブから既設電気温水器を据え直す。

原設計では、電気温水器をいったん撤去し、床フローリングを剥がした上で、高さ150mmの鋼製架台をスラブにアンカー固定し、その上に電気温水器の足を乗せボルト締めで固定する。剥がしたフローリングは、復旧せずに、床切断面の小口部分に覆いをし、巾木を補修するという考え方であったが、「温水器廻りのコンクリートスラブ面の見栄えが悪く、安全面においても心配だ」という指摘があり、施工準備段階において再検討するし、なるべく温水器の形状に合わせて床を貼る事とした。

5-5 内装仕上げ材、造作材修復工事

設備配管等の改修に伴い、床、壁等の解体・復旧を行った。

床、壁等の復旧工事に際しては、仕上材のサンプルをエントランスホールに展示し、工事の着工前に、仕上材を選択してもらった。

6.工期と工程の流れ

今回の工事は、入札物件であり、現場説明会から業者決定までが約1ヶ月、その後2ヵ月後には、工事着工であった。

基本工事の流れは、始めに専有部の工事(3ヶ月間)を行い、その後共用部(3ヶ月間)の工事を行うことになっていた。管理組合からの要望が「年内に全住戸内工事を完成させる。」工事着工が延ばせない為、この2ヶ月間で120戸全住戸の室内訪問調査をし、既設の配管ルートの確認、仕上材の確認を行なわなければならなかった。

尚空き室を利用し隠蔽部分の確認をする為、試験施工を実施した。併行して、オプション工事の説明から見積りの受注までを行った。

住民説明会を工事着工2週間前に行うので、実際は、1.5ヶ月で上記の内容を行い、住民説明会資料作成、マスター工程の作成を行った。

準備期間がもう少しほしい所であったが、設計図書を作成する為に事前に設計事務所が全住戸の室内訪問調査を行った資料があった為、円滑に進める事が可能であった。

7.おわりに

今計画のように、24時間住民が生活している集合住宅で、特に専有部内で改修工事を行う場合は、工程管理では当然の事ではあるが、住民との密着なコミニュケーションが重要となる。

専有部工事については、住民と管理組合、管理会社、設計事務所等の理解と協力が大事であり、ささいな事でも、住民に説明する事が、クレームやトラブルを未然に防止する事につながると思います。 |