|

(1) はじめに

マンションには、敷地内や建物への雨水を浸透(貯留)させながら公道に排出する、雨水排水設備(浸透施設・貯留施設)が敷設されている。通常、降雨時には設備が機能し、地表面に雨水溜まりが生じない仕組みとなっているが、近年都市部に於いて頻発している短時間且つ局所的な豪雨(集中豪雨)により、雨水を処理し切れなくなり、結果として敷地内の随所で雨水が溢れ出す事故が多く発生している。 このような事故を防ぎ、雨水排水機能を健全に保ち続けるためには、「雨水排水設備」の維持管理が欠かせない。維持管理は予防保全が原則であり計画的、継続的でなければならない。

(2) マンション雨水設備の概要

マンション内排水設備には、生活に起因する排水を流す「汚水系統」(汚水・雑排水が流れる)と、自然現象に起因する排水を流す「雨水系統」(雨水・雪融け水が流れる)の2つがある。

屋上・屋根に降った雨はルーフドレインを伝い、雨水排水立管に流れる。雨水排水立管には各階のベランダや廊下からの雨水も合流し、最終的に地上面にある雨水桝に流れ込む。雨水桝に溜まった雨水は、他の雨水桝を経由し、施設によっては地中に浸透・貯留されながら敷地外公共桝に排出される。

(3) 雨水排水設備関連の事故例

◆ 雨水が溢れ出すと、どのような問題が発生する恐れがあるのか

- 1階住戸への床下・床上浸水

- 1階エレベーターへの浸水及び機能停止

- ゴミ倉庫・トランクルーム・東電借室等への床上浸水

- 排水ポンプの故障・処理能力を上回る雨水流入による、機械式駐車場の冠水・車両の緊急避難

- 居住者通行の阻害

- 土嚢・止水板の準備や、溢れた雨水を手作業で処理する為の管理者・居住者負担増

- その他に屋上やベランダに雨水が溜り漏水

(4) 雨水排水設備維持管理の内容

マンションの雨水設備を部位別に示し維持管理方法を示す

(5) 部位別維持管理

1) 雨水排水設備洗浄(ベランダ・ルーフバルコニー・廊下・屋上)

マンションの雨水排水設備で特に「詰まり」が発生し易い箇所は、ベランダとルーフバルコニーである。この部分は「区分所有者が占有権を持つ共用部」である為、日常の管理は基本的に、各専有者の意思により行われる。ベランダの用途は様々だが、プランターを設置していた場合は枯葉と土砂、ペットを飼っていた場合はその体毛がドレイン金物に集積・固着する。これら異物の除去が不十分だと、ベランダ内に雨水が溜まり続けることになる。

屋上には通常、誰も立ち入る事はないが、やはりドレイン金物周辺に砂が堆積してくる。共用廊下は屋上と比べると、更に異物が詰まりやすい。

洗浄作業としては、ドレイン金物周辺に溜まった異物の除去を行った後、ドレイン立管内を高圧洗浄する方法をとる。

2) 雨水排水設備洗浄(浸透桝・雨水桝)

長期間に渡り、浸透桝・雨水桝内に異物が堆積していたにも拘らず適切な清掃をしていなかった場合には、集中豪雨発生時等に許容処理量を超過した雨水が地表面に溢れ返り、雨が上がっても水溜りがなかなか引かない現象が起こる。これを未然に防ぐ為には、定期的な洗浄が必要となる。

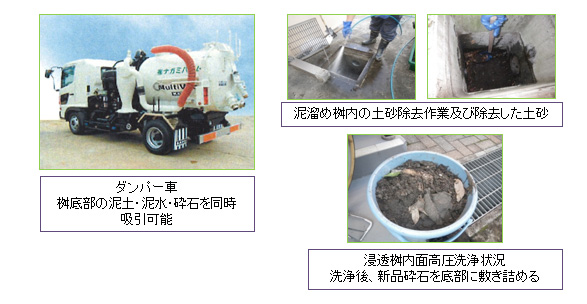

浸透桝の場合、洗浄対象の桝が少ない場合(1〜3箇所程度)であれば既存砕石を土砂と共に取り出し、洗浄後元に戻す方法もあるが、それ以上になると作業時間が掛かりすぎてしまう。このため、多数実施の場合はダンパー車により砕石・土砂を同時に吸引し、桝内面を高圧洗浄後、底部に新品の砕石を詰め直す。

雨水桝(泥溜め桝)の場合は、箇所数に応じて泥溜まりに堆積した土砂・落ち葉を手作業にて除去するか、ダンパー車で吸い出すか判断し、対応する。

3) 雨水排水設備洗浄(雨水管・有孔管)−現場調査時に発見した木の根

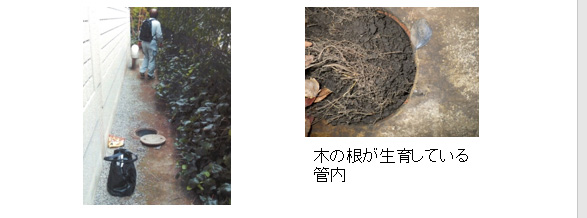

雨水管・有孔管の管内堆積物(泥・木の根・落葉等)を調べ除去方法を検討するためにテレビカメラ調査を行うことが重要である。敷地内の植栽が多い所では管内に木の根が入り込んでいるケースが見られる。

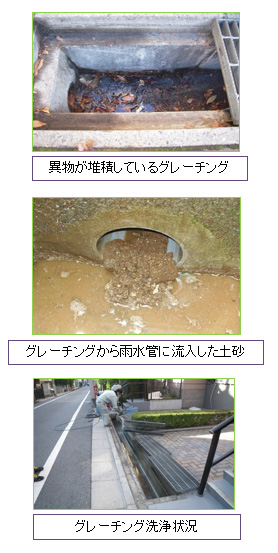

4) 雨水排水設備洗浄(グレーチング) 4) 雨水排水設備洗浄(グレーチング)

グレーチングは主に1階外構部分に設置されている。付近に植栽がある場合は、降雨時に押し流された土砂がより流入し易くなる。ドレイン金物よりも蓋の目が粗い為、やや大きめのゴミも入り込んでしまう。また人通りの多い公道面に面している場合は、煙草の吸殻が投げ込まれる事もある。

洗浄作業は堆積物を除去の上、高圧洗浄水を噴射して行う。落葉樹が植えてあるマンションでは、落ち葉によってすぐにグレーチングが目詰まりを起こし、接続されている雨水管底部にも堆積することから、定期的な清掃が欠かせない。

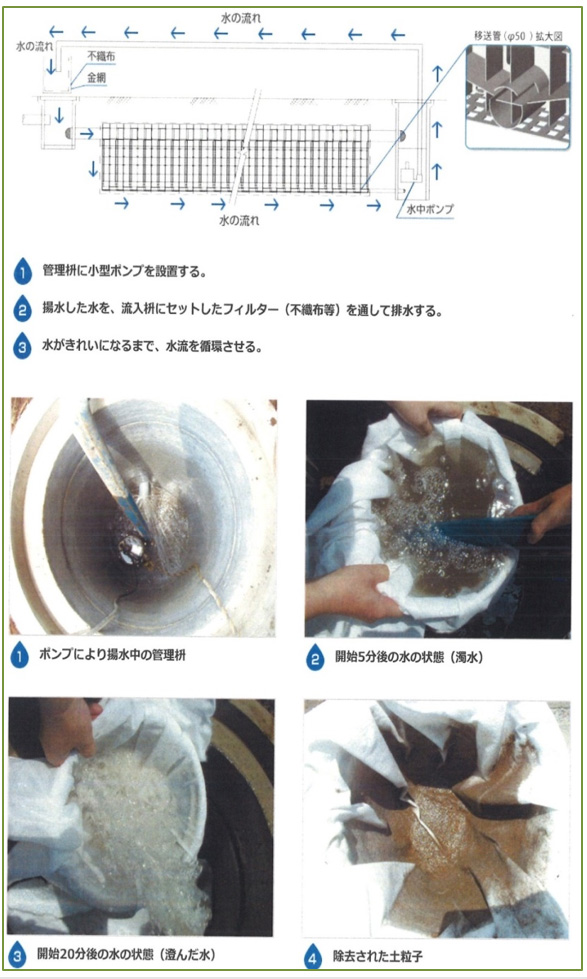

5) 雨水排水設備洗浄(浸透トレンチ)

浸透トレンチは、接続している浸透桝(流入桝)が流入土砂のトラップの役割を果たすことにより、目詰まりを起こさず機能出来る。浸透トレンチ内に土砂が入り込んだ場合は、下部の移送管を通り下流側の浸透桝(管理桝)に放流される。但し流入土砂量が多いと浸透能力が落ち、地表面に溢れ出す為、降雨時の処理状況を随時確認しておき、定期的な洗浄をする必要がある。

浸透トレンチを構成するプラスチック製部品の直接的な洗浄(高圧洗浄水の噴射等)は、地表面の掘削・駐車場舗装面の除去を要する為、現実には行われない。

洗浄は、循環・濾過方式により実施する。トレンチ底部にある移送管内の水及び土砂を流水により管理桝に送り、その泥水を水中ポンプにて流入桝に戻して濾過し、これを繰り返すことにより徐々に循環水の濁度を下げていく。

1区間の洗浄作業は約30〜40分程度で完了するが、敷地内には10〜20区間程度敷設されていることが多い為、この作業を全浸透トレンチで行うと長時間を要する。

6) 雨水排水設備洗浄(雨水貯留槽)

雨水貯留槽に貯留された雨水は、中水として植栽の散水等に利用されるが、その際水中ポンプによってまず地上面に揚水する必要がある。しかし貯留槽内に土砂や建築廃材等の異物が流入すると、水中ポンプの故障を誘発する場合もある。その結果、オーバーブロー水が多量に排出され、過去には地下駐車場に駐車中の車両が水没した事例もある。

雨水貯留槽洗浄時には、高圧洗浄の他に水中ポンプの動作及び警報盤テストも併せて行い、雨水の有効活用が問題無くなされているか、確認する。

水中ポンプの材質には鉄の他に、樹脂、ステンレス、チタン等があり、接液部の耐食性に差が出てくるが、液体に浸かったままスイッチのオン・オフを繰り返す厳しい動作環境にさらされる為、機器寿命は一般的に10年程度と考えられている。但し、物件によってはわずか2年で使用不可となるポンプや、揚水能力は落ちたものの20年程度稼働し続けるポンプもある。

(6) 雨水桝・浸透桝の維持管理 (桝台帳作成)

雨水桝・浸透桝の定期的なメンテナンスを可能にするためのソフト面の取り組み

桝台帳作成 ナンバリングを行う。

定期的に開閉調査を行い、蓋、桝内の状況について桝台帳に記入していく。

不具合のある箇所について記録を残し改善案を検討する。

(桝の開閉不良や桝内の土砂等の堆積状況等)

雨水配管の清掃周期を決定するための資料とする。 |