|

1.はじめに

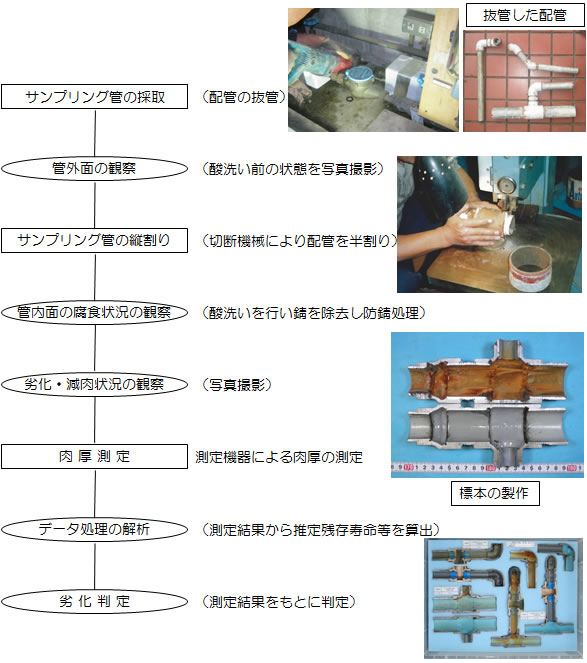

配管劣化診断調査において破壊検査と非破壊検査に大別されるが、今回は破壊検査のサンプリング管調査(抜管調査)について述べる。

老朽化の建物において、劣化した配管を抜き取ることのリスクは非常に大きいが現状の腐食・劣化状況はを知りうるにはもっとも望ましい調査と考える。

2.調査の内容

配管の一部を切断、採取した後その管(サンプリング管)を縦割(半割り)し管の腐食・劣化を観察する破壊調査である。半割りした配管の片側に付着している錆やその他付着物を除去した後に、残存肉厚の測定を行う。実際に減肉している箇所を測定出来るため確度の高い残存肉厚の数値が得られる。

管の腐食・劣化状況が直接目視でき減肉の状態が確認できます。また、配管の経過年数をもとに推定残存寿命(年数)を算出することが出来る。但しライニング鋼管の場合は、内面がライニング材で被覆されており減肉がないために肉厚測定は行わない。

3.調査の流れ

4.最近の現状

[1]給水管

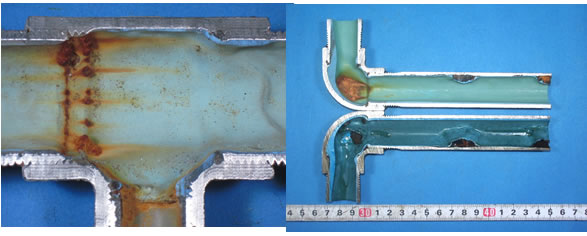

以前は、給水管に使われている管材としてライニング鋼管が多かったが、最近は既設配管用炭素鋼鋼管にライニング更生されたものや、コア内臓継手を使用したサンプリング管調査が増える傾向にある。

下の写真に一例を示す。

|

(管端コア使用;管端コア内側発錆) |

(コア内蔵継手;母材の腐食よる発錆) |

|

(ライニング更生された給水管) |

(ライニング更生された給水管;エルボ内で錆瘤が発生) |

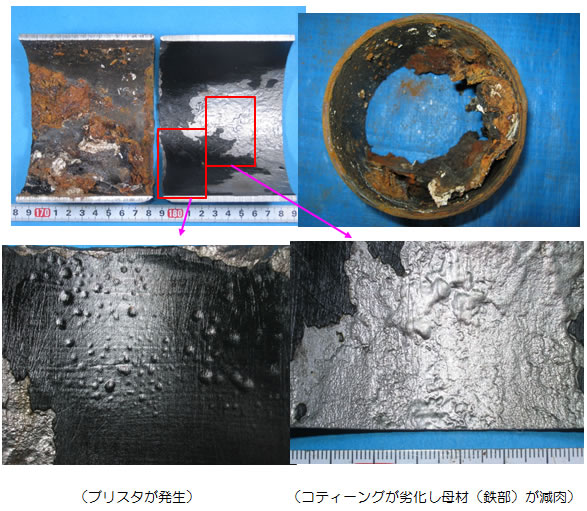

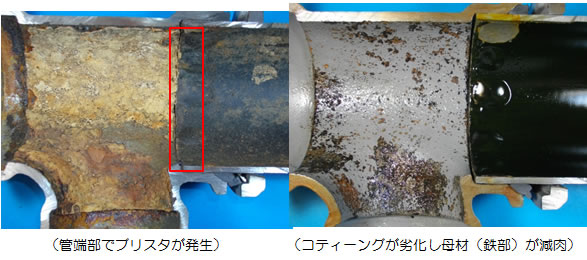

[2]排水管

以前は、排水管は配管用炭素鋼鋼管が多かったが最近は、排水用ライニング鋼管、塩ビコ-ティング鋼管を使用したサンプリング管調査が増える傾向にある。

下の写真に一例を示す。

1)塩ビコ-ティング鋼管

2)排水用ライニング鋼管(MD継手使用)

5.まとめ

サンプリング管調査は、リスクが大きいので、配管を抜管出来ない場合は、内視鏡、超音波肉厚測定、エックス線撮影等を併用することが望ましい。また、充分な現場下見調査を行い、改修履歴、不具合箇所を参考にし的確な劣化調査を行うことが大切である。

|