次世代型配管システム

「NFS工法」のご紹介 |

平成29年2月23日

ノーラエンジニアリング株式会社 技術部 顧問 中野 和幸 |

|

1.はじめに

21世紀は、環境の時代といわれています。

一方、20世紀は、科学・技術の時代と言われており、大きく進歩した科学・技術のおかげで、豊かな日常生活を享受できるようになりました。しかし、この代償として、環境の劣化と資源の枯渇を引き起こし、環境・資源の持続可能性だけでなく、私たちの社会の持続可能性にも大きな危機を迎えようとしています。

このため、ストック型社会への転換が議論されており、建築設備配管についても、「いいものを作って

、きちんと維持管理して、長く大切に使う」ことが求められるようになってきました。

このような中で、衛生設備配管については、長期優良住宅の施策や国土交通省による超高耐久オールステンレス共用部配管システムに関する技術開発の研究成果として、ステンレス配管システムの実用化が進んでいますが、空調配管については、「設備は更新するもの」という価値観の中で、経年変化による劣化が進めば取り替えるという対応がなされています。

私たちノーラエンジニアリングは、配管のエキスパート集団として、ストック型社会への転換を目指して、オールステンレス配管システムの提案を行い、ステンレス鋼の持つ耐久性を最大限に活用して、躯体と同レベルの耐久性をベースとしたみちずれ工事のない設備配管を提供したいと考えています。

本資料では、ニッケルを使わないフェライト系ステンレス鋼鋼管とCFジョイントをプレハブ加工したフェライト系ステンレス配管システム(NFS工法)の特徴や製品仕様、対象用途に対する考え方を中心にご紹介致します。

2.オールステンレス配管システムを目指して

ステンレス配管システムは、ステンレス協会が、国土交通省の補助金を受けて実施した『超高耐久ステンレス共用部配管システムに関する技術開発の研究成果』から、ステンレス管の耐久性は、常温では200年以上と報告されています。1)

現在、市場では、衛生系統(給水・給湯)には、幅広くオーステナイト系ステンレス鋼鋼管(主にSUS304)が採用されていますが、空調系統の配管には、配管用炭素鋼鋼管が一般的に使用されています。

しかし、現在使用されている炭素鋼鋼管は、腐食によるトラブルが多く発生しており維持管理に問題を抱えています。

この対策として、空調系統の配管にフェライト系ステンレス鋼鋼管を採用することにより、耐久性の課題を解決し、建築設備用配管のストック型社会への転換を目指す可能性が広がってきました。

3.NFS(ノーラ・フェライト・システム)工法のご提案

NFS工法とは、私たちノーラエンジニアリングが提案するSUS430LXとCFジョイントをプレハブ加工したフェライト系ステンレス配管システムです。

NFS工法は、

| |

* オールステンレス配管システムの実現 |

| |

SGPからの切り替えの難しかった雨水・空調・蒸気 |

|

SUS430LX |

| |

VLP・銅管が使用されていた衛生 (給水・給湯) |

|

SUS304 |

| |

* SUS430LXとCFジョイントの組合せで 軽量化による大幅なコストダウン |

| |

使用材料の削減 |

|

環境負荷低減・コスト・施工性の改善 |

| |

* プレハブ加工による安定した品質 |

| |

熟練工(溶接・ねじ切り) |

|

単純工で品質の安定化・工期短縮 |

| |

*高耐久性・高耐震性 |

| |

全面腐食による漏水・経年劣化によるパイプ肉厚の減少がない。 |

等の優れた特徴があります。

私たちノーラエンジニアリングは、空調配管に使用されているSGPを耐久性・施工性に優れた特徴を持つNFS工法への切り替えを提案したいと考えています。

4.フェライト系ステンレス鋼鋼管 SUS430LXについて

4.1 化学成分

フェライト系ステンレス鋼鋼管「SUS430LX」の最大の特徴は、ニッケルを含んでいないことです。

「SUS430LX」は、SUS430のC(カーボン)を低下し、TiまたはNbを添加して、溶接時の組織変化や、クロム炭化物の析出を防止し、耐久性や加工性を大幅に改善したフェライト系ステンレス鋼です。

表.1にSUS430LX、SGP、SUS304の化学成分を示します。

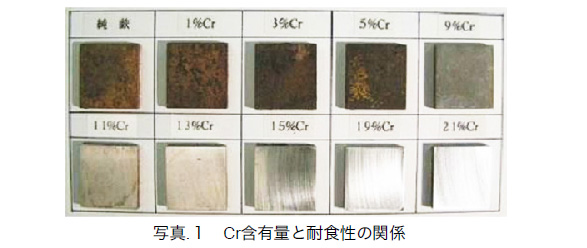

写真.1 にCr含有量と耐食性の関係を示します。Cr含有量が、15%を超えると明らかに耐食性が優れていることがわかります。

4.2 機械的性質について

SUS430LX、SGP、SUS304の機械的性質を表.2に示します。

5.SUS430LXと代替対象材(SGP)の同等性について

材料変更する場合、少なくとも、同等以上の性能が求められます。

建築設備配管には、衛生・空調・消火・排水・雨水等の様々な用途があり、それぞれに適した配管材料が使用されています。

材料の選定については、国土交通省・空調衛生工学会等から、各種ガイドラインが出されていますが、性能的に最も厳しいと考えられる消防法に基づいて、建築設備配管に幅広く使用されているSGPとの同等性を評価したいと思います。

消防法施行規則の求める要求性能は、従来材のSGP(JIS G 3452)と同等以上の強度・耐食性・及び耐熱性です。

SUS 430LX は、JIS G 3459 に規定されていますので、以下に、SGP(JIS G 3452)との同等性について示します。

5.1 強度

前述したように、表.2 にフェライト系ステンレス鋼鋼管SUS430LX(JIS G 3459)、一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)との機械的性質を従来材のSGP(JIS G 3452)と比較して示します。

強度に関し、SUS430LXは、SGPと引張り強さにおいて、同等以上の強度を有していることがわかります。

5.2 耐食性

耐食性に関しては、材料の化学成分により決定されます。

前述の表.1 にJISで規定された化学成分を示しました。

耐食性に関し、ステンレス鋼管は、表面に酸化クロムの不動態皮膜が形成されますので、一般に全面腐食は発生しません。

このように、SUS430LXは、SGP(JIS G 3452)と比べて、同等以上の耐食性を有していることは明らかです。

5.3 耐熱性

耐熱性に関して、SUS430LX、SGP(JIS G 3452)の融点は、それぞれ、1,490℃、1,539℃と、いずれも次に掲げる規定の温度を満足しています。

- 規則第30条に規定する開放型散水ヘッドの基準(昭和48年消防庁告示第7号)においては、1000℃ の試験炉に10分間耐えることとしている。

- 建築構造部分の耐火試験法(JIS A 1304)の4加熱等級において、30分間耐火の加熱温度は840℃、1時間耐火の加熱温度は925℃、2時間耐火の加熱温度は1,010℃ としている。

- 行政実例として、平成10年消防予第67号消防庁要望課長通知において、令8区画を貫通する配管として、JIS G 3448 と JIS G 3459に適合するものは、47号通知2 に該当するものと取り扱っている。

以上のことから、建築設備配管として具備すべき性能基準として最も厳しいと考えられる消防法施工規則に基づき、SUS430LXは、SGP(JIS G 3452)の代替材として使用することに関しては、規則に規定する強度、耐食性及び耐熱性において同等と評価できます。

6.SUS430LXの対象用途と採用上の留意点

前述したように、フェライト系ステンレス鋼鋼管 SUS430LXは、適切な環境で使用すれば、耐食性があるため“腐食しろ”を考慮する必要がなく、錆こぶによる表面粗さ増大による摩擦損失の増加も考慮する必要がありません。このため、SGP(炭素鋼鋼管)に比較して管肉厚を薄く、また、管のサイズダウンが可能であることから、軽量化が可能で、施工性に優れ、建築設備用配管材料として優れた材料であるといえます。

フェライト系ステンレス鋼のSUS430LXTPは、耐食性はSUS304TPに比較して劣りますが、Niを含有しないため、価格的に安定しており、管のサイズダウンと合わせれば、SGP(炭素鋼鋼管)で施工性や腐食事故の問題を抱えている用途に対して、代替が可能と考えられます。

このような視点から、私たちノーラエンジニアリングは、フェライト系ステンレス鋼鋼管 SUS430LXの対象用途として、

- 密閉循環式冷水・温水・冷温水・冷却水(※開放式冷却水配管を除く)

- 蒸気配管

- 雨水配管

- 工場ユーティリティ(工場エア配管) その他

を提案したいと考えています。

フェライト系ステンレス鋼鋼管SUS430LXTPを採用していただくにあたって、本稿では、一例として、雨水配管の留意点について説明させていただきます。

6.1 雨水配管を採用する場合の留意点

雨水の塩化物イオン濃度は、海岸近傍でも約10mg/Lです。(図.1)

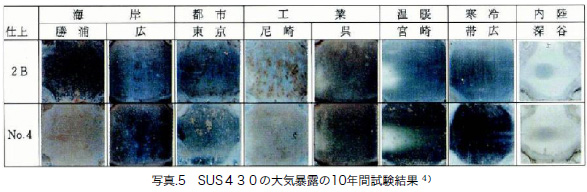

大気暴露試験(耐候性試験)の結果、SUS430は、発銹程度(写真.5ご参照)はひどく、意匠的には適用が難しいと判断されますが、穴あきまでの機能耐久性は、後述(6.2.2項)するように、実用上、十分な耐久性を有していると考えます。

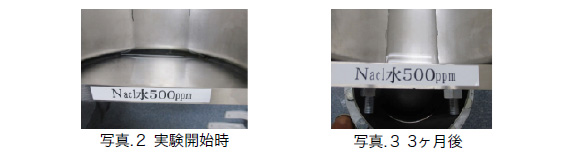

写真.2及び3に、雨水配管環境を想定した塩化物イオン濃度500mg/ Cl-の3ヶ月腐食試験結果を示します。 Cl-の3ヶ月腐食試験結果を示します。

試験条件の設定は、空調設備に付属する冷却塔は屋上に設置されることが多く、冷却塔のブロー水が雨水配管に混入し、塩化物イオン濃度が200mg/L Cl-になる可能性があるとの情報があったこと、及び 継手部での塩化物イオンの濃化の可能性が考えられることから、200mg/L 及び 500mg/L Cl-の水を添加し、試験を実施しました。

3ヶ月試験終了後に試験体を解体し、外観観察を実施した結果、特に錆等異常は認められませんでした。

雨水の水質は、空気中の炭酸を含んでおり、都市部では、硫酸・硝酸を微量に含んでおり、pHは酸性を示しています。また、海岸付近では海塩粒子の影響があり塩化物イオンも考慮する必要があります。

このため、フェライト系ステンレス鋼のSUS430LXTPを雨水用途に使用するためには、次のような配慮が必要です。

- 溶接部の酸化スケールの除去

- 鋳鉄製のルーフドレンとの接続で異種金属接触となるため、その対策が必要である。

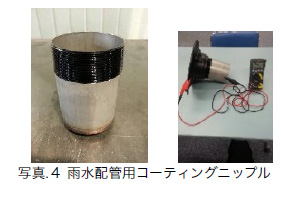

この対策として、コーティングニップルを試作し、トルク試験、水圧試験で良好な結果が得られた。(写真.4)

このコーティングニップルは、施工性のみならず、景観的にも優れているので採用を検討していただきたい。

- 施工的には、異物を停滞させないように横引の勾配確保が必要である。

- プレハブ加工配管とする。

6.2 雨水配管用SUS430LX の耐久性について

6.2.1 10年間の暴露試験からみたステンレス鋼の耐食性について

ステンレス鋼は、優れた耐候性を活かし、屋根材や外装材などの建材用途に用いられています。近年のウォーターフロント開発等に伴い、海岸近くの屋根材や外装材にステンレス鋼が採用されるケースが増加しています。

このような場合、海塩粒子が飛来する海岸環境では、しみ状の発銹や食孔の成長とともに生じる赤錆により見栄えが損なうことがあります。(写真.5 ご参照)

しかし、この孔食の進行は緩やかであり、貫通して漏水が発生するような機能性の面では問題ないと判断されます。

大気暴露試験10年間における最大食孔深さの測定結果を表.3に示します。

表.6より、腐食が最も進んでいたのは尼崎で、この最大食孔深さは、SUS304で 0.129mm、これに対し、SUS430は、0.142mmでした。

6.2.2 暴露10年間の結果から推定したSUS430の寿命

10年間の暴露結果では、いずれの評価も、暴露表面の耐候性は、暴露初期での進行が大きく期間の経過とともにその成長は緩慢となる傾向があります。

そこで、腐食は、期間のn乗に比例して推移すると仮定し、40年後の最大食孔深さを最小二乗法による回帰直線から推定した結果を表.4に示します。

SUS430の食孔深さを環境別に見ると、腐食性の大きい工業地帯では、0.190mm ~0.205mm、海岸地帯では、0.042mm ~ 0.117mm、都市地帯では、0.121mmとなりましたが、環境の良い田園、山間、寒冷積雪地帯では、0.006mm ~ 0.007mmと非常に小さい値となっています。

この結果から、今後も食孔が同一の腐食速度で進行すると仮定し、雨水用途にもっとも多く使用される薄肉標準品150A(板厚 = 3mm)の場合、貫通するまでの期間を求めると

となり、実用上、躯体と同レベルの耐久性が期待できると考えます。

6.2.3 SGPの耐久性について

(下図はクリックすると、大きくご覧いただけます。ブラウザの[戻る]ボタンで当ページへお戻りください。)

大気中の亜鉛の耐食性は、その表面の防食皮膜に依存します。この防食皮膜は、

通常緻密な酸化亜鉛 または、塩基性炭酸亜鉛からなり、高耐食性を発揮しますが、硫黄化合物の存在する空気中では、多孔性皮膜となるため、腐食速度が速くなります。日本では、まだ、溶融亜鉛めっきの大気中の耐食性についての資料は多

くありませんが、亜鉛めっき皮膜の大気暴露試験結果を総合すると、環境別にその耐用年数は、1年~14年と推定されます。(表.5 ご参照) 大気中の亜鉛の耐食性は、その表面の防食皮膜に依存します。この防食皮膜は、

通常緻密な酸化亜鉛 または、塩基性炭酸亜鉛からなり、高耐食性を発揮しますが、硫黄化合物の存在する空気中では、多孔性皮膜となるため、腐食速度が速くなります。日本では、まだ、溶融亜鉛めっきの大気中の耐食性についての資料は多

くありませんが、亜鉛めっき皮膜の大気暴露試験結果を総合すると、環境別にその耐用年数は、1年~14年と推定されます。(表.5 ご参照)

次に、日新製鋼が提案するベイエリア開発を実現する先端素材の提案資料にある機能耐久性(穴あき)と景観耐久性(著しい赤錆発生等)による提案素材の位置つけをそれぞれ、図.2 および、図.3 に示します。

(下図はクリックすると、大きくご覧いただけます。ブラウザの[戻る]ボタンで当ページへお戻りください。)

この資料によれば、亜鉛めっき鋼板は、ベイエリア地区への提案材料の対象となっておらず、機能耐久性、景観耐久性ともにフェライト系ステンレス鋼管SUS430LXの比較対象になっていないと判断されます。

6.2.4 まとめ

雨水配管用ステンレス鋼管 SUS430LX は、前述したように、優れた耐候性を有していますが、海塩粒子等の影響によって、赤錆を発生し外観上見栄えが悪くなることがあります。

このようなステンレス鋼の特性をご配慮のうえ、海岸地区での屋外への施工を行う場合は、ラッキングや配管への防錆塗装等のご検討もご配慮いただけますようにお願い致します。

なお、前述したように、海塩粒子が飛来するような環境では、表面に生じた赤錆により見栄えが損なうことがありますが、板厚方向の孔食の進行は緩やかであり、貫通して漏水が発生するような機能性の面では問題ないと判断されます。

ご参考までに、孔食発生による貫通に起因する漏水などの危険性について弊社の考え方をご紹介致します。

雨水配管用フェライト系ステンレス鋼管 SUS430LX 150A の板厚は、3mmです。

国内で最も腐食環境の厳しいと判断される尼崎での最小二乗法による回帰直線から推定した40年後の最大食孔深さは、推定値、0.205mmです。(表.4)

このため、貫通するまでの期間は、

となります。

7.採用実績

フェライト系ステンレス鋼管SUS430LXは、平成27年4月に営業生産されて以来、すでに30件を超える採用実績があり、継手にCFジョイントを使用することにより軽量化による施工性改善に大きな反響を得ています。

代表的な施工事例を写真.6 ~ 写真.8に示します。

8. おわりに

本稿では、ニッケルを含まないフェライト系ステンレス鋼鋼管SUS430LXの特徴と採用する場合の留意点を中心に紹介を行ったが、環境に応じ、正しく使用すれば、軽量化による作業性改善や耐久性が得られ、また、環境負荷低減など優れた特徴を有しています。

今後、高齢化や技能伝承が問題となるなか、軽量で施工性の優れたSUS430LXは、ますます市場納入実績の増加が期待されます。

本稿が、建築設備用配管のストック型社会への転換に少しでもお役にたてれば幸いです。

参考文献

- 坂上ら:国交省住宅・建築関連先導技術開発助成事業

技術開発報告書,(2010),P150

- 当社 SUS430LX-TP 技術資料

- 半沢高久の作成データ,(1951)から引用

- 吉井ら:日新製鋼技報 No59 Dec 1988 , P58

- 吉井ら:日新製鋼技報 No59 Dec 1988 , P62

- 吉井ら:日新製鋼技報 No59 Dec 1988 , P64

- 新日鉄カタログ 溶融亜鉛めっき鋼板の耐食性について , P5

- 日新製鋼カタログ ベイエリア開発を実現する先端素材のご提案 P1

|