地震リスクについての考察 |

平成25年11月26日

沼田一級建築士事務所 代表 沼田 俊秀 |

|

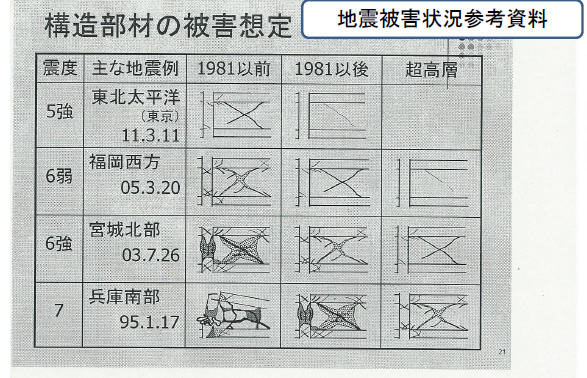

1995年発生の兵庫県南部沖地震時に旧耐震基準建物*被害が新耐震基準建物と比べ際だって大きかったことが判明して以降、耐震補強の必要性が広く認知されたように思われます。

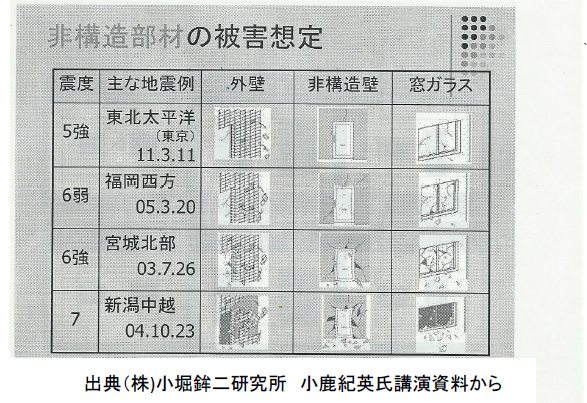

ただ新耐震基準の建物でも非構造壁(マンションでは主に廊下側の非耐力壁)が、福岡県東方沖地震や東日本大震災時に大破し、玄関扉の開閉ができず避難生活をよぎなくされた方々も多くいらっしゃいました。

そこで旧耐震基準のマンションに居住されている管理組合の皆様は、どのように考えられているのでしょうか?「先立つものがない」とか、「古いマンションだから被災したらあきらめる」という方々が多く見受けられるようです。

しかし私は下記のように考えます。

旧耐震のマンションは、近年中の建替え予定がない限り精密耐震診断(2次診断)の実施は必要不可欠と考えます。一部には悪い結果が出ると売買に影響するのではとの話もあります。そもそも悪い結果が出ても当然で、どの程度なのか、また管理組合サイドに補強計画等説得できる資料があるか否かがポイントとなります。その理由は、きちんとした評価がされないと流通から取り残され、評価をかえって下げさせられる恐れがあるからです。

また補強目標**は、行政が補助金交付基準とするIs=0.6以上を必ずしも満足させることはありません。その理由は、耐震補強の目標値は、建物や管理組合毎に異なって当然で、補助金が出せるレベル(Is=0.6)とは無関係だからです。

たとえば、耐震診断の結果から地震時の生命の安全と避難経路を確保するための対策が最初に必要となります。すなわち駐車場等のピロティ柱や、店舗に多くみられる下階壁抜け柱***を鉄板で巻きたてるとか、袖壁****をつけるとか、玄関扉の蝶番を耐震型に交換するとか、高架水槽等を無くして建物を軽量化するとか、鉄骨階段にワイヤー等で倒壊防止処理を施すとか、種々の方法があります。

すなわち建物ごとに予算に応じた段階的な補強方法が考えられ、それによって被災時の損傷状況を想定し、生命の安全と避難路を確保したうえで、補強費用と予想復旧費用を費用対効果から考えて被害を制御する事、すなわち地震リスクをコントロールする事が大切なのです。

Is=0.6以上あっても大地震の際には、特別の建物以外は必ずひび割れは発生します。ただ「建物の倒壊や崩壊は免れるだろうとの予測」のみがIs=0.6を採用される理由なのです。

また耐震補強の実施が可能となるかどうかは、工事費以外に組合員の合意が得られる方法があるかが大きく左右します。すなわち「共用部分のみの補強でかつ視覚的な制限を及ぼさない方法」による補強方法が、採用できるかどうかがポイントとなります。そのためには、敷地条件や施工のしやすさ、補強位置が大きく影響します。まずは経験豊富な構造専門家や技術系マンション管理士にアドバイスを依頼されることをお薦めします。

*確認申請受付日が昭和56年5月31年以前の建物

** 構造耐震指標Is値で表示される。

(財)日本建築防災協会の判定基準では、マンションの場合は0.6が一般的ですが、学校等の教育施設は0.7、重要施設はより高い数値を目標する事がある。

***ピロティ柱の一種で、上階が壁付き柱であるもの

****柱の一方向以上に壁をつけたもの。

|