最近のマンションの給水設備改修工事の事例を通して |

平成27年9月1日

(株)エー・アール・シーエンジニアリング 一級建築士事務所 代表 石橋 正義 |

|

1.はじめに

マンションの場合、給水管の劣化が進み、具体的劣化の兆候が発現されたとき、調査診断を実施し、不具合事象の状況結果から、給水設備全体の改修が必要となる。

今回、マンションの給水設備改修工事事例を通して、改修工事に至る経過とその概要について報告する。

2.給水管の劣化の兆候

- 給水管竪管が設置されているメーターボックス(MB)の量水器を介した給水横引き管の床面に錆汁による変色跡があるMBが28箇所確認され、漏水事故も2ヶ所過去に発生していた。

- 1階MB内の給水竪管のバルブが錆により閉塞し、操作不能又は完全に閉まらないバルブが多数発見され、バルブ交換を実施した時に配管のネジ部分の腐食が確認された。このバルブ全箇所(12箇所)交換工事費が高額だったことから、給水設備改修工事の必要性が理事会で急きょ議論され、給水設備(共用部、専用部同時改修)改修工事に向けた調査・修繕計画に着手した。詳細調査を実施し、その結果を踏まえ、改修工事を実施することになった。

3.詳細調査結果

3-1)劣化状況

| |

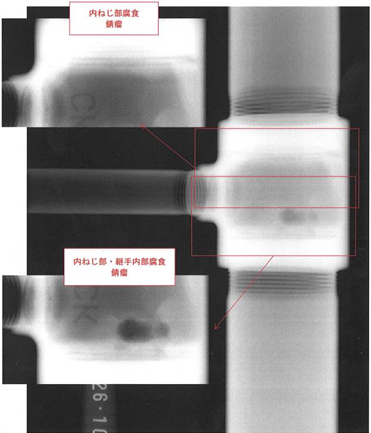

給水管のX線調査結果 |

: |

6箇所 |

全ての継手の内ネジ部や管端部に錆等による閉塞・腐食が認められた。 |

| |

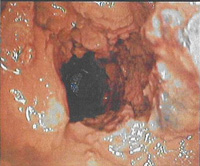

給水管の内視鏡調査 |

: |

5箇所 |

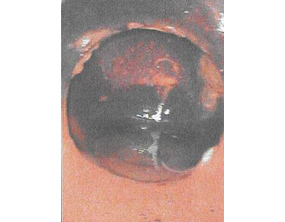

全ての給水管内の止水バルブ付近で、錆瘤が発生していた。

給水管内部は、平均して約50%の管内閉塞が生じていると推測される。 |

3-2)調査結果による劣化判断

調査結果に基づく修繕措置判定手法(財団建築保全センター)による総合評価によると、3年未満(X)という結果の箇所が2箇所あり、早急な対策が必要と判断された。(配管材:水道管用塩ビライニング鋼管)

|

|

写真1

MB内給水管内の調査の状況 |

|

写真2

給水管内の錆瘤の状況 |

写真3

給水管の立て管・横枝管のX線状況 |

以上の結果から、MB内の給水管内の錆コブによる著しい劣化が広範囲に渡り発生していることが確認され、早急な修繕が必要と判断された。

当該マンションにおいては、樹脂ライニング鋼管の管接合部の腐食対策として、「水に接して腐食する接合部分の管端にキャップをしてしまう」とう防錆効果を期待した、「管端コア継手」が使用されていた。(共用部・専用部共)しかし、MB内の枝管においては、挿入されていない配管接合部も多数あり、さらに、量水器のまわりには、異種金属が多く接触する箇所で、青銅製の弁類との接続による鋼管側に腐食が発生することが知られている。一般にメーター廻りの弱点といわれている。

尚、専用部の更新工事は、工事に関する合意形成・調整の準備不足、さらに、給水設備改修工事に引き続き建築の大規模修繕工事を予定していることから、工期的にタイトとなり、今回は、見送りとした。

4.改修工事の概要

4-1)建物概要

工事場所:千葉県

建物規模:鉄筋コンクリート造9階建 2棟 総戸数83戸+管理人室

竣工年:1992年4月(築年数23年)

工事期間:平成27年6月~8月末(予定)

4-2)工事概要

[1]給水方式の変更(加圧給水・受水槽方式から直結増圧給水方式に更新)

[2]共用部給水設備の更新工事(耐久性能向上仕様へ更新)

[3]受水槽・ポンプ、配管撤去工事

4-3)工事費用・仕様

| |

概算コスト: |

40万円/戸 程度(仮設給水工事費含む) |

| |

更新工事内訳: |

[1]引込み管50mm⇒75mmに変更工事

[2]増圧ポンプ設置工事

[3]共用給水管更新工事(埋設・ピット内)

[4]仮設給水工事

[5]MB内水道メーター廻り更新工事

[6]既設配管・受水槽撤去工事

[7]付帯工事 |

| |

屋外引込み管: |

塩化ビニルライニング鋼管(VLP)から、

⇒水道配管用架橋ポリエチレン管(埋設・ピット内)へ更新 |

| |

MB内竪管廻り: |

塩化ビニルライニング鋼管(VLP)から

⇒一般配管用薄肉ステンレス鋼管、被覆ステンレスフレキシブル管及び、

ステンレスバルブへ更新 |

5.給水設備改修工事の改修計画

5-1)基本方針

- 改修工事に採用する給水管は、30年以上の期待耐用年数が確保でき、配管接合部分や異種金属接合部分の腐食や錆コブなどの赤水対策に重点を置く防錆仕様とする。

- 改修工事は道路側の水道本管の新規引込み配管から、各戸のMB内の給水竪管・枝管及び、量水器の二次側(専用部)の配管接続継ぎ手までの給水管を更新する。

- 改修工事は、共用部分の工事とする。(専用部分との同時着工工事は、今回は見送ることとする。)

- 改修工事は、日常生活への影響を最小限とする工事方法を採用する。

5-2)配管工事更新の具体的工事概要

- 給水管は、期待耐用年数30年以上の薄肉ステンレス鋼鋼管や、被覆付ステンレスフレキシブル管(MB内竪管・枝管)や、水道配管用架橋ポリエチレン管(ピット内には湧水が滞留しており、湿潤多湿で環境条件が悪いことから)を採用し、バルブ類もステンレス製バルブの採用とした。

- 水道量水器廻りの異種金属が接触する弱点を取り除くため、メーターユニットの採用にて、異種金属を接合させる場合に用いる絶縁継手の採用を行う。

- 加圧給水・受水槽方式から、直結増圧給水方式に改修する。(安全な水質の確保・配管径のサイズダウン)また、ポンプユニットは妻側住戸に隣接した位置に配置されることから、住戸への振動・騒音の影響を最小限とするため、離隔距離を確保し、低騒音タイプ(テラル)を採用した。(ポンプユニット発生騒音:47dBA)

- 給水引込み管は、直結増圧給水方式への改修に伴い、既設管の50mmを75mmに口径変更する。

- ステンレス管の接合方法は、ハウジング継手としての工場制作によるプレハブ加工部材を採用する。

- 層間変形に柔軟に対応できる薄肉配管を用いて、配管のサイズダウンを図り、ピット内、MB中の竪管の位置は、既設の配管スリーブ跡を活用して、配管の引き抜きやハツリ工事を極力減らし、低騒音対応にて、日常生活への影響を極力少なくした。さらに、断水回数、断水時間の短縮(1~2時間以内)を重視した。

5-3)専用部分の工事を見送った理由

a)専用部給水管の調査結果による劣化状況

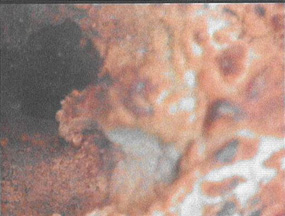

- 給水管の内視鏡調査結果:1箇所 洗面化粧台下の給水管の管端部に錆等による閉塞・腐食が認められた。(塩化ビニルライニング鋼管)トイレ内手洗い給水管の直管部の表面に微細な腐食やスケールの付着が認められた。(クロムメッキ管)添付写真 参照。

- 給水管、給湯配管の抜管サンプル調査結果:1箇所 給水管の管端部(管端コア内臓)には腐食はほとんど認められなかった。給湯配管は、穏やかな薄い緑青の酸化被膜が形成されていた。(被覆材付銅管)

b)調査結果による劣化判断

- 総合評価では、塩化ビニルライニング鋼管は、3年以上7年未満(△)という結果に該当する。

c)劣化状況以外の改修工事実施の検討

- 専用部分(給水管・給湯管)の改修工事は、工事方法、既設の配管ルートが複雑(床上、一部コンクリート床下配管溝切り埋設、天井上げ裏)、内装仕上げ等により、標準工法設定が難しく、配管ルートの全戸調査が前提となることなど、事前調査が対応できなかった。さらに、一般的簡易工法として住戸内の壁・天井の内装材を解体するか、10ヶ所以上の点検開口部を設けて実施する工法による工事費試算では、40万~75万円/戸と工事費に大きな開きが生じることが確認された。

- 共用部と専用部の一体工事とすると、工事中、1住戸でトラブルが起こると工事が停止し、専用部の工事日数及び日常生活上、断水日数、断水時間が増加して、工事全体に影響を与えることが予測された。

- 給水設備改修工事に引き続き、建築の大規模修繕工事が予定されており、工期が確保できなかった。

d)結論

- 以上の結果から、共用部と専用部の同時工事は今回見送ることにしました。

|

|

| 写真4 洗面化粧台下の給水管 |

写真5 給水管内の錆瘤の状況(洗面) |

|

|

| 写真6 トイレ手洗いの給水管 |

写真7 給水管内の状況(トイレ) |

|

|

| 写真8 専用部給水管の状況 |

写真9 専用部給湯管の状況 |

|

|

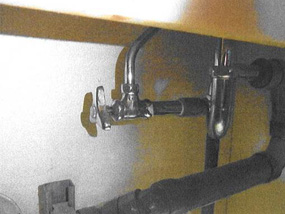

| 写真10 改修前のMB内配管状況 |

写真11 改修工事完了後のMB内配管状況 |

6.専用部の給水給湯配管の更新工事における合意形成に向けて

6-1.更新工事の必要性とその前提条件

- 本来、専用部の設備配管の交換は、専用部内の配管設備は、区分所有者の所有不動産である。よって、給水管の寿命が来た段階で、所有者により更新される工事区分に該当する。しかし、更新工事は所有者の判断に委ねられるため、交換をせずに放置することは、下階住戸への漏水事故の直接原因となる。

- このため、専用部内の給水・給湯管を共用部の配管と同じ扱いとし、管理規約の一部改正の手続きを経て、工事が総会で可決され、共用部として更新工事を実施することを踏まえ、はじめて修繕積立金からの支出が可能となる。

- 区分所有者の工事実施に対する同意を得て、基本的に工事費用負担なしで管理組合が実施することになる。よって、建物の維持管理上、重要な修繕工事と位置付けられるものである。更新工事の必要性は、上階住戸からの漏水事故の発生防止対策上、全戸一斉工事、1戸たりとも欠けることが無いことを前提にして、修繕積立金からの支出工事として成立する。

6-2.合意形成の課題と対応

- 専用部の各住戸タイプの水廻り設備配置による分類による工事試算にて、標準工事費の算出による配管方法の選定と道連れ工事(内装仕上げ)の明確化

- 道連れ工事の住戸タイプ毎の算出

- 道連れ工事の範囲と各住戸負担の試算とその考え方

- 配管更新工事の各戸工事期間と日常生活への影響と居住者へのお願い事項の整理

- 専用部工事への非協力者に対する取り組む姿勢と方針を事前に明確化しておく必要がある。

- 居住者との合意形成には、半年から1年間程度の調整・説得期間が必要と思われる。

- 専用部の排水管の更新工事に含めると、各住戸の工事期間はさらに長くなり、日常生活への影響もさらに増し、居住者の負担も大きくなると思われる。

|