|

1.技術背景

一般的にマンションの給排水のリニューアルについては築10年~20年程度を目安に給水設備及び給水配管その次の25年~35年程度を目安に排水設備及び排水配管の更新または更生工事を計画されるケースが多いと思われます。給水管の更生や更新工事が終了した後のつぎの段階として敷地内、建物内の排水設備についてここでは述べてみたいと思います。

2.配管のシステム

以下に記す方式に大別される。

1)竪管

A、汚水、雑排水分流方式・・・・トイレ排水を単独とし、他の流し浴室排水等を別系統にして排水する方式

B、汚水、雑排水合流方式・・・・トイレや流し、浴室排水等一緒に排水する方式

2)排水横枝管

A、下階排水配管方式・・・・当該階の下階の天井内に排水横枝管が配管されている方式

B、当該階2重床配管方式・・・・当該階のコンクリート床と仕上げの木床の間に配管されている方式

3.使用管材の材質

1)既存配管代表例

排水用鋳鉄管 SIP 排水用鋳鉄管 SIP

一般的には耐食性に優れているとされているが、汚水系統に腐食事例が生じてる。遮音性は良いが、重く高価である。施工性、経済性に問題がある。

配管用炭素鋼鋼管 SGP 配管用炭素鋼鋼管 SGP

排水の水質や、温度変化によって腐食が著しい。

安価ではあるが、耐食性、遮音性に問題がある。

硬質塩化ビニル管 VP 硬質塩化ビニル管 VP

耐食性は優れているが、衝撃性に弱く、防火区画の貫通はサイズによりできない。現在では区画貫通できる耐火VP管も開発されている。

2)リニューアル使用、代表例

リニューアルに用いる内部排水配管の代表的管材を以下に示します。

|

排水用塩化ビニルライニング鋼管

DVLP |

耐食性、施工性に優れ、鋳鉄管などに比べて軽量、安価である。

耐火二層管 TMP 耐火二層管 TMP

耐食性は優れているが、外側の繊維モルタルの強度が弱い為、破損の可能性が高い。区画貫通は可能。

耐火塩ビ管 FVP 耐火塩ビ管 FVP

耐食性に優れ耐火二層管より軽量、施工性も優るが区画貫通部には区画貫通処理剤の充填が必要

4.工法、工期

ここでは代表的な例としてPS内隠蔽の共用部雑排水管と二重床内の排水横枝管の更新工事を参考例として解説します。

図-1参照

図-1

1)工法

共用部排水竪管はマンションの場合当然のことながら下階と上階がつながっているため自分の住戸が作業をおこなっていなくても排水制限という水を流せない期間、時間が発生します。仮に9階建ての排水竪管の更新の場合最上階の住戸の方を例にとると1.2.3、4.5.6、7.8.9、というように竪管を3等分に分けて行った場合は3回の排水制限を受けることになります。ところが3フロアー同時施工が難しく2フロアーしかできない場合1.2、3.4、5.6、7.8、9というように5回の排水制限を受けることになります。

2)工期

以上の様に同時施工のフロアーを何フロアーにするかによって工期が違ってきます。また竪管の工期の他に1住戸を施工するために何日間かかるかによって居住者の方にかかる負担が違ってきます。

以下に排水竪管と排水横枝管更新工事の参考写真を掲載します。

排水竪管集合管更新

|

排水横枝管二重床内更新 |

5.生活障害

工事中は居住者の方にとって大きなストレス、負担になります。工事期間中の昼間の衛生設備の使用不可能な器具は何か?また夜間はどのような状態なのか?自分の住戸はいつからいつまでなのか?工事期間中休みが入った場合どういう状態なのか?等をわかりやすく説明することが重要になります。

6.仮設工事、計画

参考例はトイレの排水管が工事対象外でしたがトイレの床や壁の開口復旧工事等がある場合、日中便器を外すケースがあります。

マンションはいろいろな人が住んでいます。目が悪く、盲導犬の介助が必要な方、足腰が悪く工事中の避難や移動が困難な方等あらゆるケースを想定し対策をとることが肝要です。また仮設トイレだからと言って不衛生な状態やプライバシーが保てないようなトイレは論外です。

以下は仮設住民用身障者対応仮設トイレの写真です。

7.誤排水事故の防止対策

いくら説明資料を配布し注意を喚起しても現実に1~3階で竪管更新のために切断作業を行っている際に9階にお住んでいる人がつい、うっかり水を流してしまうことが考えられます。

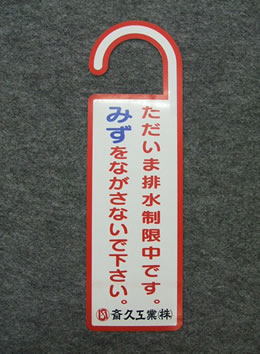

管理組合によっては量水器の弁を閉めて断水状態にしてはどうか?等乱暴な意見が出ることもありますが、水を飲んだり、沸かしてお茶を飲むこともできなくなります。出来れば蛇口の1個づつに注意を喚起する札を下げるのがよいと思います。

以下に参考写真を掲載します。

8.最後に

以上室内排水管の更新工事についてこれまで述べてきましたが以下に外部配管の不良ヶ所写真例を掲載します。

排水桝の管口が下がり隙間ができている

排水桝の底が下がり、同時に側塊が下がってしまった状態

内部の排水管の更新のあとは外部排水管に目を向けてみましょう。

外部排水配管は土中埋設やマンホールの蓋のなかのため普段はなかなか気づきません。また廻りの地盤が陥没して初めて気がついたりすることが多く保守点検の確実な励行と更新計画を作成することが肝要と思います。 |